時刻表で、推理小説のトリックネタに使える列車を見つけたので、令和5年5月21日に乗ってみるため、水戸駅に降り立った。

水戸駅(みと)はJR東日本が1番線から7番線、鹿島臨海鉄道が8番線の島式ホームが4本並ぶ大きな駅だ。北側の1番線と2番線が水郡線の発着ホームで、1番線はホーム途中で線路が切れていて、水戸駅の西側にある水戸運輸区への出入りは2番線が使われる。 ちなみに、3番線と4番線が下りホームで特急は4番線を使い5番線と6番線が常磐線上りと水戸線直通が使用して、7番線は上り線の特急専用となっている。 また、この駅では2-3,4-5,6-7の間に中線が残っていて貨物列車が待避できるようになっている。

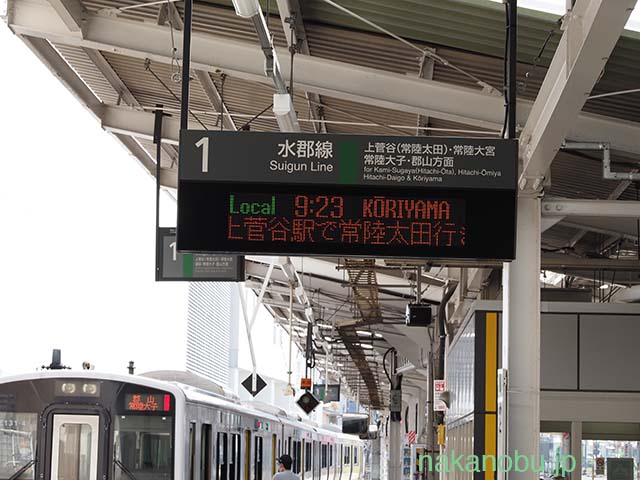

8時24分に常陸太田駅からの832Dが2番線に到着し、これが9時6分発の常陸太田駅行きとなって折り返すのだが、1番線にはすでに9時23分発郡山駅行き329Dの4両編成が入線していて上菅谷駅より先の常陸大宮駅方面へ乗車される方だろうかお二人ほど乗っておられた。 329Dは前寄り2両が郡山駅まで行き、後寄り2両は常陸大子駅で切り離しになる。

832Dからの下車客数はかなり多くおそらく立ち席がかなりあったと思われ、その方々がエスカレーターや階段で改札のある3階へ上がっていかれるとホームにはE130系気動車が2編成がかすかにエンジン音をさせているだけの静けさが戻った。 これから乗る常陸太田駅行き927Dは 常陸太田駅←[<キハE132-6]+[キハE131-6>]→水戸駅という車両編成で常陸大子駅に隣接する水戸支社水郡線統括センター所属で水スイ(水と支社スイ郡線)と車両に表記がありキハE131にトイレが付いている。 キハE130は両運転台付で側面中央が赤いのに対し、今回のキハE131+E132は緑色に塗られているので遠くからでも判る、キハE131にはトイレが付いているので座席数が少ないが両運転台のキハE130よりは座席数が多い。 車内は1-2並びのクロスシートがあってドア付近はロングシートとなっているが、通勤通学の時間には1-2の座席の方が通路が広くなって乗降時間が短縮され立ち席の方が多く乗れる。 乗降ドアは半自動化されていてボタンで開けるが、このEmono130系気動車にも車外に閉めるボタンはない。

水戸駅停車中に、Suicaでの乗車時についての案内放送があった。 水郡線では水戸駅、上菅谷駅、常陸大宮駅、常陸大子駅、常陸太田駅と郡山駅がSuica対応になっているが、郡山駅までSuicaで乗っていくことは出来ない。 水郡線でSuicaの使える駅という質問に郡山駅も含めた回答をよく見かけるが、これは間違いではないが会津若松駅や福島駅から乗ってきて郡山駅で降りる時にはSuicaで改札を出れるが 水郡線のSuicaが使える駅から乗ってきても郡山駅はエリア外なので改札を通れない。 また、水郡線ではSuicaの定期券は発行されない、例え使える駅から使える駅までの定期券だったとしても途中駅で降りることに対処できないから発行しないのだと思う。 品川駅や土浦駅などSuicaが使える駅からSuicaで乗ってきて水郡線でSuicaの使えない駅で降りる場合は面倒な事になる(車掌か運転士がSuicaから乗車駅情報を読み取って、その駅から下車使用としている駅までの料金を現金で払って、後からSuicaが使える有人駅に行きSuicaの乗車記録を抹消してもらうことになるらしいが未確認、元々Suicaは車内で精算することはここに限らず出来ないが) また、水郡線の乗り方について「乗車時に乗車券を入れる」と書かれているものがネットにあるが、これは間違いだろう、無人駅から乗車する場合は車内に設置してある整理券発券機から整理券を取って、下車する駅も無人駅でワンマン運転の場合には一番前のドアからしか降りれない(他のドアは車内からは開かない)ので乗車券を持っていなければ整理券番号から対応する料金を調べて現金で払って下車するわけで、乗車券を乗車時に入れてしまっては下車する時に困ると思う。

9時7分、乗客10人を乗せ水戸駅1分遅れでて発車。 すぐに左にカーブしながら常磐線から離れ、水戸城の堀だったという深い谷を抜けて那珂川を渡る、堤防の高さの上を橋で越えて道路を立体交差で越えるまで高架を60Km/hで走り、やがて下り坂を折り切ると常陸青柳駅(ひたちあおやぎ)に9時10分着、Y字型に分岐している駅で1線スルーにはなっていないようで、どちらが側が何番線ということも表示が無くわからないがこちら常陸太田駅行きは西側に到着した(ホームに対して列車の右側のドアが開いた)。 島式ホームの反対側にはかなり混んでいる水戸駅行きが到着していて、こちらの到着を待って先に発車していき、こちらは9時11分に発車したが乗降客はいなかった。

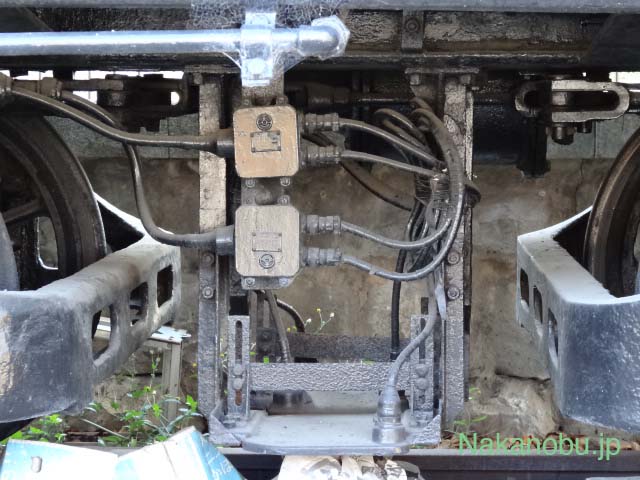

駅を出てしばらくは家が続いたが、それが途切れると田んぼの中を80Km/hで快調に走り、その開けた田んぼが終わり高台に登り始める途中に常陸津田駅(ひたちつだ)がある。 単式ホームに9時13分着、ホームの水戸駅寄り半分が低くて上菅谷駅よりが高くなっている、客車用760ミリではないだろうから電車用1100ミリとその他用920ミリか。 以前に走っていたキハ110系は床下高さが1175ミリだったのでちょっと段差が出来ていたがキハE130系は床下高さが1130ミリに下げられたので乗降ドアに段差が少なくなったはずだがステップはこれにもある。 勾配の途中で曲線部に作られた常陸津田駅から乗ろうと4人待っておられたがドアが開けられず前の車両へ走って行かれたが外からは開けられるはずなのだが自動で開くと思われたか。 エンジンをうならせ更に登って単式ホームの後台駅(ごだい)に9時16分到着し、一人降りられた。 ここも、ホームの水戸駅寄りが低く上菅谷駅寄りが高くなっていた。

田園地帯を抜けて、新しい家が目立ち始めると下菅谷駅(しもすがや)に着く、相対式ホームで行き違いが出来る駅だが大きくカーブしている為かホーム中ほどに中継信号機があり、さらに跨線橋もある駅に9時19分到着、二人降りられたがここでも乗車される方はいなかった。 次の中菅谷(なかすがや)には9時21分着、単式ホームにこの列車を待たれた方も降りられた方もいらっしゃらなかった。

55Km/hで比較的ゆっくり進み、Suicaで入出場が出来る上菅谷駅(かみすがや)に着いた。 島式ホームで1,2番線、単式で3番線があるが、927Dは3番線に9時23分着し4人降りられて1人乗ってこられた。 上菅谷駅は9時44発なのでおよそ20分の停車となる。 9時29分に1番線に水戸駅行きが来て列車交換はせずに9時31分発車していった、かなり混んでいたがこちらに乗り継いだ方はいらっしゃらなかった。 9時40分、郡山駅行きが2番線に到着した、これは水戸駅1番線に先に入線していた9時23分発郡山駅行き4両編成だ。

そう、この上菅谷駅で 9時6分に先発した927D常陸太田駅行きに9時23分発929D郡山駅行きが追い付き、常陸太田駅行きに乗り継げるのだ。 水戸駅に先に停まっていて、17分先に出た列車に追いつく郡山駅行きから7人の方がこちらに乗り移ってこられた。 9時41分に郡山駅行きが先に発車していったが、上菅谷駅でかなりの方が下車されてしまいとても空いていた。

9時44分定刻、上菅谷駅発車。 郡山駅方面行きの線路を超えて右側の常陸太田支線に入るため分岐をいくつか渡り、少し並走すると郡山駅方面行きが左へ離れていった。 ここからは、全ての駅が単式で列車交換が出来る駅はないので、常陸太田駅まで同じ閉塞区間内となるので停留所扱いか。 9時48分南酒出駅(みなみさかいで)到着、駅名の由来なのかどうかわからないが日本酒やウィスキーそしてビールで有名な木内酒造が近くにあるらしいが、水郡線の常陸鴻巣駅に近いところにあるお店の方が一般売りメインのようなので今回は下車せず乗り通すことにした。 畑の中をはしり、次の額田駅(ぬかだ)に9時50分着、5人が降りていった。 ここから森の中を左右にカーブしながら走り開けたと思ったら久慈川の河川敷に出ていた、鉄橋を渡ると家並みが続いて河合駅(かわい)9時55着、乗降客が無いからかすぐに発車した。 駅を出ると家が途切れて田んぼの真ん中を一直線に進み9時57分谷河原駅(たにがわら)到着、常陸太田駅寄りのホーム先端は道路に接しているがホーム自体は左右とも大きく広がった田んぼの中にあり、広々とした爽快感のある駅を9時58分発車。

大きな建物が見えるようになり、常陸太田市街に入る。 街中を少し走り10時ちょうど常陸太田駅(ひたちおおた)到着。 日立市から日立電鉄が走っていたころは、今よりももう少し北に線路が伸びていて日立電鉄の駅と向かい合っていて線路の東側にホームと駅舎があったが、今は駅が南へ少し移動して元駅があった場所はロータリーに整備されて綺麗になっている。 指定券発売機もあり駅員配置駅で、Suicaでも乗降できる新しい駅は線路の西側に改札口と駅舎が作られていた。 機回し線も待避線もない、単線行き止まりの駅からさきほどの927Dが上菅谷駅行き928Dとして折り返していくのに乗らないと次は12時まで無いので、急いで乗車記録を兼ねた入場券を購入して、改札口へ向かった。